|

|

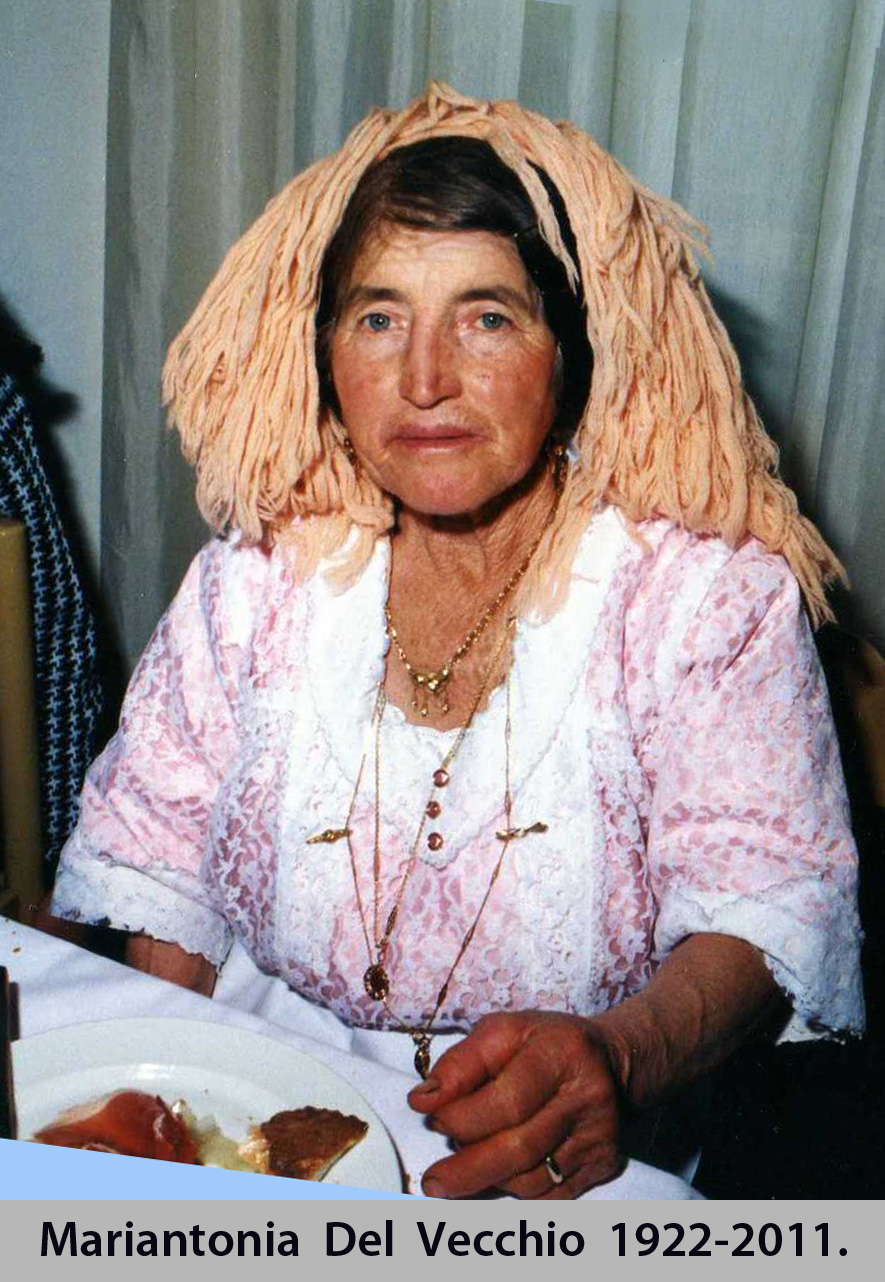

Domenica, 24 luglio 2011,

all’alba, ci ha lasciato Mariantonia Del Vecchio, vedova di

Silvestro Siciliano e madre di Angelo, che ha raccolto la sua

cultura orale. Era “’Ntunètta”

per i tanti compaesani che la conoscevano. Avrebbe compiuto 89

anni il primo ottobre prossimo.

In febbraio 2006 era stata

colta da un ictus, che le aveva in parte offuscato l’infallibile

memoria, e da allora era costretta in carrozzella. Viveva in

campagna col figlio Mario, o Pompilio, come è noto in paese,

accudita amorevolmente dalla nuora Maria e dalle nipoti Elisa e

Silvana.

Era una donna minuscola ma

energica e iperattiva, e, prima di soccombere al male, un paio

di volte la settimana percorreva le vie storiche del paese, con

una cesta sul capo, per rifornire, a seconda delle stagioni, i

suoi clienti, che poi erano anche i suoi amici, di frutta e

verdura. E con loro chiacchierava e scambiava notizie. E, forse,

era questo, prima che il procacciamento di un reddito di

sussistenza, il vero motivo della frequentazione delle case

delle persone. Per alcuni, i prodotti più attesi e graditi erano

“li fficu paravìsu”

(fichi del paradiso), in autunno, e la “minèst’asciàta”,

verdura spontanea, raccolta ai margini del terreno coltivo,

composta da cicerbite, borragine, papaveri, cicoria selvatica,

tarassaco e finocchietto, in inverno e primavera. Oltre che

naturalmente ortaggi di tutti i tipi, coltivati nel suo orto.

|

La sua comare Olga, anche lei

contadina ed ex ortolana, dice che con “Comma ‘Ntunètta”

sparisce la storia della Costa della Mènola, la contrada a sud del

centro storico del paese, da cui la via scendeva nel vallone della

Ripa della Conca, dove fino ad inizio Novecento si trovava un antico

mulino ad acqua, e le pendici del colle erano, sino a 30-40 anni fa,

coltivate da far pensare all’eden. Ora i campi sono abbandonati e la

boscaglia avanza dappertutto. Ma se per ogni contrada, c’è una

famiglia o una persona che meglio ne riassume e rappresenta la

storia ultima, lei era non solo legata a questi luoghi, battuti da

stuoli di contadini, ciucai e braccianti, ma era la memoria vivente

anche delle contrade Frascino, Cesine e S. Vito, perché lì si era

cresciuta ed era vissuta prima di maritarsi.

Rimasta vedova nel 1949, a 27 anni,

con due figli, Angelo di tre anni e Mario di dieci mesi, decise di

non rimaritarsi, per non far maltrattare i figli da un patrigno. E

vestì il lutto per oltre dieci anni. E si ammazzò di lavoro, visse

con orgoglio e fu educatrice severa.

Chi l’aiutò un po’ a coltivare la

terra fu suo padre Fedele, fino alla fine degli anni Cinquanta. Poi,

venendo grandi i figli, anche la sua vita è diventata meno

sacrificata e ha potuto godere dell’affetto di cinque nipoti e in

seguito cinque pronipoti. Ma frutta e verdura ha continuato a

distribuirle in paese, accompagnandole con le uova delle proprie

galline.

In famiglia, era una grande

raccontatrice di “cunti”,

oltre che cantatrice di “canzùni cacciàti”

(canti pettegoli), canti funebri, sacri, sociali e politici. Dopo

aver dismesso il lutto, riprese a cantare durante i lavori nei

campi.

Il figlio, Angelo Siciliano, ha

cercato di raccogliere, in circa trenta anni di ricerca, tutto il

“Patrimonio immateriale” materno, che, unitamente a quanto ha potuto

ottenere da un’altra decina di informatori dialettofoni

montecalvesi, rappresenta un archivio della civiltà agro-pastorale

in Irpinia.

Le persone vivono, danno

testimonianza di sé con la propria opera e con l’esempio, poi

muoiono. Esse sopravvivono in tutti coloro che ne conservano la

memoria affettiva o amicale. Alcune, se quel che dicevano o

cantavano è stato raccolto, lasciano una “memoria affabulatoria” di

un mondo arcaico, ormai tramontato.

Al

caro Angelo l’affettuoso abbraccio delle redazioni di TeleMontecalvo

e del Corriere dell’Irpinia.

L’articolo

è uscito nel sito

www.TeleMontecalvo.it

ed il 3.8.2011 sul quotidiano

Corriere dell’Irpinia.

È anche nel sito

www.angelosiciliano.com.

Montecalvo Irpino, 31 luglio

2011 Mario Aucelli

Si allega “Il

canto della morte”, di Mariantonia Del Vecchio, repertato a

Montecalvo Irpino, dal figlio Angelo Siciliano, nel 1988.

|

LU CANTU DI LA MORTE*

Ij’év’a spassu cu la mìja

tulènda,

tre giùvini mi purtàji pi

ccumpagnìja.

Truvàji n’ombra ‘mmiézz’a

la vìja:

«Ti scungiuru pi la parte

di Dìju,

dimmi, chi siete voi?».

«Sóngu la Morte chi m’ha

ccrijàtu Dìju,

nun pòrtu riguardu pròbbij’a

nnìsciùnu!».

«E ìju tre mmiliùni ti

dunarrìja,

abbèstica da li mmani tóji

scapparrìja!».

«Ma si la Morte s’accurdàss

cu ddinàri,

cchjù rricca di la Morte

chi sarrìja?».

«Iju cu ttre milioni mi

frabbicarrìja

nu palazz’accant’a lu maru.

Tre guardiani mi ci

mittarrìja

e vidi, Morte, si puoi

minìni!».

Dòppu tre giorni

lu gióvini si mittìv’a

llèttu,

sùbbitu tre mmiédici

si mmannàv’a cchjamàni.

Unu dicètt: «Che puzzóre,

pigliàtilu da dint’e

ccacciàtilu da fóre!».

N’atu dicètt: «Dumàn’ìma

fa la festa!».

N’atu dicètt: «S’adda

suttirràni!».

«Mannàtim’a cchjamà li

mìji parènti!».

«Addìj’addìj’e ccóme jà

puzzilènte!».

«Addìj’addìj’oru e

argintarìja,

ìm’arrivintà nu puójinu di

purcarìja!

Addìj’addìju, ricchézz,

ìm’arrivintà nu puójinu di

munnézz!».

|

IL CANTO DELLA MORTE

Passeggiavo con la mia allegra brigata,

tre

giovani mi portavo per compagnia.

C’imbattemmo in un’ombra per strada:

«Vi

scongiuro in nome di Dio,

ditemi,

chi siete voi?».

«Sono la

Morte e mi ha creato Dio,

non ho

riguardi per alcuno!».

«Ed io di tre

milioni ti farei dono,

purché tu

mi risparmi!».

«Ma se la

Morte s’accordasse per denari,

più ricca

di me chi ci sarebbe?».

«Io con

tre milioni mi costruirei

un

palazzo in riva al mare.

Tre

guardiani vi collocherei

e ti

sfido, o Morte, prova ad entrarci!».

Trascorsi

tre giorni

il

giovane si mise a letto,

subito

tre medici

fece

convocare.

Il primo

esclamò: «Che fetore,

sollevatelo e da dentro portatelo fuori di casa!».

Il

secondo assicurò: «Domani faremo la festa!».

Il terzo

confermò: «Ormai è da sotterrare!».

«Mandate

a chiamare i miei parenti!».

«Oh Dio

Dio, com’è puzzolente!».

«Addio

addio, oro e argenteria,

diventeremo un pugno di porcheria!

Addio

addio, ricchezze,

diventeremo

un pugno d’immondizia!».

|

* Questo

canto, se ve ne fosse bisogno, dimostra che la Morte, tra l’altro

sempre presente nella cultura contadina, non scende a patti con

alcuno, nemmeno con i ricchi e i potenti. Con costoro, anzi, essa

prova piacere nell’assumere un atteggiamento sadico imponendo la

propria regola, che è uguale per tutti.

Trattandosi di

un canto d’ambito rurale, anche se il linguaggio tende talvolta

all’aulico e ad una vaga costruzione colta, si può cogliere in esso

uno spirito di rivalsa della classe contadina nei confronti di

signori, ricchi e potenti.

Singolare

l’uso del numero tre, ripetuto per ben sei volte nel canto. In

occultismo esso ha valenza sacra e magica, e rappresenta la luce.

Anche nelle religioni è stato spesso adoperato: come triade in

quella induistica, con Brahma, Shiva e Vishnù; come Trinità nella

cristiana, con Padre, Figlio e Spirito Santo.

Nel nostro

caso, tuttavia, esso non solo non riesce a salvare il protagonista

da una fine misera, ma costui è anche fatto oggetto di dileggio, dai

toni grotteschi e teatrali, da parte di tre medici, vale a dire

coloro cui la società affida una parte delle proprie speranze di

allontanare il più possibile il momento fatale. Qui la funzione dei

seguaci d’Esculapio, nonché eredi d’Ippocrate, appare come quella

d’implacabili becchini.

La terribilità

del contenuto di questo canto può essere comparata con quella ancora

riscontrabile nelle scene delle danze macabre che, nei secoli

passati, erano affrescate, dentro o fuori dalle chiese, a monito per

la gente, sotto la suggestione e il terrore d’epidemie di colera o

peste, che mietevano un enorme numero di vittime tra la popolazione

esistente.

È un canto

sicuramente di metà Ottocento (lo cantava mia nonna materna, Libera

D’Agostino, nata nel 1880), ma è probabile che sia pervenuto a noi

dai secoli precedenti. Non si ha notizia di altri canti di questo

tipo che siano stati raccolti in Irpinia.

Da segnalare le parole tulènda,

col significato d’allegra brigata, combriccola o compagnia

intrigante, e abbèstica, per

purché.

Canto di

Mariantonia Del Vecchio, 1922-2011, contadina; registrazione del

1988, trascrizione, traduzione e annotazione del figlio Angelo

Siciliano.

Crotone, 20 giugno

2006

Angelo Siciliano

|