|

Una quarantina

d’anni fa, usciva nelle sale cinematografiche un film del regista

svedese Ingmar Bergman, “Il posto delle fragole”. Lo trovai

bellissimo, per i rimandi metafisici e surreali che riusciva a

trasmettere. Era incentrato su un maturo professore che, a

coronamento della propria carriera di medico delle famiglie, stava per ricevere

un alto riconoscimento attraverso il suo giubileo professionale. La notte che precedeva la

premiazione, egli faceva un sogno particolare: si rivedeva bambino

nel luogo degli affetti, dov’era cresciuto serenamente con i

familiari. Un posto tranquillo, con un giardino con le fragole.

Evidentemente si trattava di un luogo idealizzato. Poi, un carro

funebre, trainato da un cavallo imbizzarrito, andava a sbattere

contro un lampione. Nella bara che scivolava a terra, e il cui

coperchio saltava via nell’impatto, c’era proprio il professore.

A Montecalvo, io non ricordo che vi fossero fragole in passato. |

Asce di pietra a Montecalvo

Irpino |

|

Forse ora le

coltivano in serra. Tuttavia, il mio posto delle fragole è sempre

stato qui: la Costa della Menola, a scendere giù, fino alla Ripa

della Conca.Questa campagna coltivata per secoli, fino agli anni

Settanta del Novecento, forse perché condotta a coltura promiscua,

con ogni tipo d’albero da frutta, appariva come un eden. Ora è in

buona parte abbandonata e selvaggia, e alberi selvatici la

infestano e soffocano da ogni parte. Ma è anche un contesto

archeologico devastato. Come risulta d’altronde tutto il

territorio montecalvese. E nel resto dell’Irpinia non è che le

cose vadano meglio.I ritrovamenti di reperti archeologici, qui

sono sempre stati casuali e sporadici. Gli strati, accumulatisi

nelle varie epoche, non sono sovrapposti in regolare successione

temporale, ma risultano quasi sempre sconvolti e mescolati. E ciò

a causa dei disboscamenti, per la messa a coltura della terra, a

partire da quando l’uomo, da cacciatore e raccoglitore, scelse di

diventare stanziale. L’uso della zappa, poi dell’aratro trainato

da muli o buoi, e dei trattori nel Novecento, e ultima

l’introduzione di scavatori per il livellamento del terreno e lo

scavo di buche per i nuovi impianti d’ulivi o noci, finanziati

dall’ente pubblico, hanno portato ad un paesaggio molto diverso da

quello preistorico e quelli successivi, osco-sannitico prima e

romano poi. E di non secondaria importanza sono l’erosione del

terreno e i franamenti provocati da acqua e neve, associati

all’intervento umano non sempre corretto e rispettoso

dell’ambiente. Anche i tanti calanchi che si vedono in giro, al di

là della conformazione del territorio, sono una chiara

testimonianza del prolungato dissesto geologico.Nel territorio

montecalvese, che io ricordi, non sono mai venuti alla luce

reperti preziosi, anche se le leggende narravano del ritrovamento

fortuito di qualche vaso interrato, pieno di marenghi d’oro, la

saróla cu li mmarénghi, per spiegare un arricchimento di

qualche famiglia contadina, che agli occhi della gente appariva

come improvviso. Tuttavia va detto, che ogni reperto ritrovato,

anche quello in apparenza insignificante, è sempre da considerare

importante, perché contribuisce a farci capire chi ci ha preceduto

sul nostro territorio e come ha vissuto.

|

Scoria di fusione |

|

Confesso che

l’archeologia, come altre discipline, mi ha appassionato sin dalla

giovinezza.Montecalvo, oltre che giacimento di miti, interessanti

per l’antropologia culturale, è anche un deposito archeologico

molto antico. Differenti reperti si possono ancora rinvenire fra

le zolle, fortuitamente, dopo che le piogge hanno provveduto a

dilavarli della terra che li incrosta.In questi luoghi di spiriti,

janare e lupi mannari, per me l’archeologia, più che un viaggio

iniziatico, ha sempre rappresentato una missione di conoscenza,

tant’è che per ben tre volte, in questi ultimi anni, “guidato”, ho

potuto riscontrare tra le zolle reperti assai significativi: delle

asce di pietra e una piccola moneta d’argento del 1689.Non scordo

un sogno postadolescenziale, comunque non avveratosi: gioielli

antichi parevano essere sepolti presso l’orto di famiglia. A

un’attenta verifica, però, non riscontrai alcunché.In quaranta

anni ho raccolto tra le zolle un’infinità di reperti: monete

antiche, frammenti ceramici, ossi, piccoli dischi, una scoria

della fusione dei metalli, reperti litici e in cotto. Tutti

rinvenuti sporadicamente, relativi ad epoche differenti, e

mescolati come a voler confondere le idee a un ricercatore.

|

Cuspidi di pietra

|

|

Una tomba a

pozzetto, dell’età del Bronzo, scavata in una spianata di tufo,

contenente lo scheletro di un bambino di pochi anni, fu rinvenuta

in località Imbergoli, a li ‘Mbriéuli, alla fine di Via

Lungara Fossi, nel 1985. Per me personalmente, però, di grande

suggestione e rilevanza è “il posto delle asce di pietra”, perché

ci riporta indietro, a un passato molto remoto. Ho sempre seguito

con ammirazione l’opera degli archeologi professionisti. Essi

scelgono, delimitano, con pazienza e cura, dopo ripetuti

sopralluoghi, l’area di scavo. Fanno rilievi fotografici,

picchettano, misurano gli strati, calcolano secoli e millenni,

scavano procedendo lentamente con piccole spatole e pennelli. |

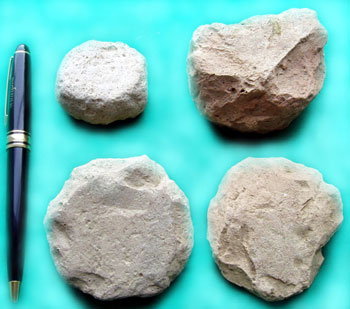

Asce di pietra

|

|

Annotano,

catalogano ogni oggetto venuto alla luce, immagazzinano rinviando

ad un tempo successivo ogni analisi, comparazione e studio.Ma per

“il posto delle asce di pietra”, non molto distante da dove scorre

un ruscello, questo non è più possibile. Tutto è stato spianato e

ripianato dall’attività antropica, e quello che poteva essere un

sito preistorico stanziale con capanne, oppure un luogo di bivacco

stagionale per la caccia, non è più riscontrabile. Bisogna

accontentarsi allora dei reperti rinvenuti, che sono le asce di

pietra non levigate, comunque non più nel loro sito originale. In

totale sono sette asce e cinque bifacciali a punta. Li ritengo

degli oggetti straordinari, e dopo qualche anno di studio, dubbi e

comparazioni, mi sono convinto che trattasi di reperti del

paleolitico, oltre diecimila anni a. C. D’altronde Camporeale e

Miglio d’Ardito, luoghi arianesi dove furono ritrovati in passato

reperti del paleolitico musteriano, non distano molto dalla Costa

della Menola e Ripa della Conca. Si potrebbe affermare, quindi,

che anche il territorio montecalvese, con i suoi boschi e valloni

ricchi di acqua e selvaggina, era frequentato o abitato dai

cacciatori e raccoglitori del paleolitico prima e del mesolitico

poi.

I dischi di pietra

o in cotto sono invece molto più recenti, ma hanno rappresentato

per me un vero rompicapo negli anni Ottanta. Li andavo

raccogliendo, perché alimentavano la mia curiosità. Ne discussi

col compianto Bernardo Bagolini, archeologo, professore di

preistoria all’Università di Trento e vicedirettore del locale

Museo di Scienze Naturali. Lui li interpretava come dei coperchi

di vasetti in terracotta, io invece ero affascinato da un’ipotesi

più fantasiosa: li consideravo dei giocattoli antichi, appartenuti

a corredi funerari di tombe di bambini, andate distrutte per mano

dei contadini. Poi finalmente uno spiraglio di luce, grazie a una

trasmissione televisiva di Rai Tre, Geo & Geo del 30 gennaio 1998:

dischi simili, denominati tochet, dell’epoca micenea, XV sec. a.

C., si rinvenivano con altri oggetti, anche d’oro, negli scavi

intrapresi nell’isola di Vivara, nel golfo partenopeo. S’ipotizza

che essi fossero adoperati come monete. E ancora dischi dello

stesso tipo, del IV sec. a. C., nel 2004 li trovavo esposti nelle

vetrine del museo di Mozia in Sicilia.

Una scoria

sporadica, dell’età del Bronzo, recentemente da me trovata, fa

ipotizzare che in questo territorio si procedesse alla fusione dei

metalli, utilizzando la legna ricavata dagli abbondanti boschi.

Ricordo da ragazzo che, nello spoglio terreno coltivato a viti, ci

si imbatteva spesso in quelle che all’apparenza sembravano pietre

nere spugnose, così differenti dalle altre, che i contadini

ammucchiavano con altri sassi e successivamente eliminavano. Ho

riscontrato anche reperti romani del III sec. d. C. Ho messo

insieme molti frammenti fittili, relativi a prodotti ceramici di

varie epoche, dal mal cotto della preistoria sino ai frammenti di

stoviglie, riferibili al periodo che va dal XVI al XX sec.Molte le

monete antiche ritrovate, risalenti al XVII sec. e a quelli

successivi, e anche medagliette in bronzo, con immagini di santi,

sicuramente più antiche.Concludendo, si può dire che tutti questi

reperti non sono certamente preziosi o eclatanti, come quelli che

si ammirano nelle vetrine dei musei della Magna Grecia.

D’altronde, questa terra non fu mai colonia greca. Qui vi erano

gli Opici che, fondendosi con i Sanniti, che avevano conquistato

la Campania intorno al 600 a. C., diedero origine agli Osci od

Oschi. Tuttavia, senza presunzione alcuna, ritengo che questi

reperti, per quanto poveri possano apparire, hanno un’importanza

oggettiva non trascurabile. Aggiungerei che essi assumono quasi un

valore affettivo nei confronti dei nostri progenitori, anche

quelli più antichi, e ispirano un senso d’appartenenza a questi

luoghi che, osservati dall’esterno, paiono abbandonati da Dio e

dagli uomini.

Quest’articolo ne preannuncia un

altro per il futuro, sull’archeologia “distrutta” a Montecalvo

Irpino, con una perizia, di un archeologo trentino, relativa ad

alcuni reperti montecalvesi.

Montecalvo, 5 settembre 2005

Angelo Siciliano

www.angelosiciliano.com |

Il luogo del

ritrovamento (Ripa della Conca)

Montecalvo Irpino

I gettoni di Mozia

Dischi fittili |

|